Le Cameroun est engagé dans un ambitieux programme en vue de l’émergence économique à l’horizon 2035.

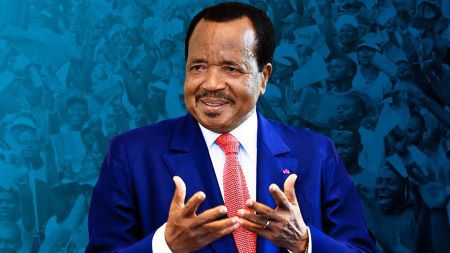

Le Président de la République, S.E.M. Paul BIYA, a transformé le Cameroun en chantier de l’émergence, c’est-à-dire, « en un pays qui crée des richesses et les redistribue de manière équitable; en un pays qui offre à tous des opportunités égales d’épanouissement; en un pays à la croissance forte et durable ; en un pays à la sécurité alimentaire renforcée, bref en un pays du bonheur de tous et de chacun. »

Les défis sont immenses. Ils demandent, pour être relevés, un engagement sans faille et sans réserve de tous, Camerounais des villes et des villages, de l’intérieur et de l’extérieur. Les Camerounais de la diaspora, sortis, pour la plupart, des grandes écoles, et qui excellent dans les domaines de pointe sont invités à mettre leur expertise au service du développement du Cameroun. L’émergence requiert aussi une ouverture vers des partenaires et des investisseurs étrangers disposés à accompagner notre développement.

Les grands projets structurants, dont les travaux sont en cours d’exécution, à travers le pays, en constituent les leviers essentiels. L’autre face visible de cette grande mobilisation porte sur l’agriculture, les mines, les hydrocarbures, la protection environnementale et les industries associées, les services à forte valeur économique, notamment dans les finances, les assurances, les technologies de l’information et de la communication et, plus globalement, l’économie numérique. Ces grands secteurs sont porteurs d’avenir pour la jeunesse et pour le pays dans l’ensemble. Ils se résument en quatre (04) pôles d’activités économiques :

- Le pole agricole et environnemental

- Le pole industriel de production et de transformation

- Le pole de services et des nouvelles technologies

- Le pole de la gouvernance

Le gouvernement du Cameroun s’est fixé pour objectif d’atteindre l’émergence à

l’horizon 2035. L’atteinte de cet objectif passe par un cadrage et un calibrage des

différentes actions que le gouvernement devra mettre en œuvre. Le constat fait

apparaître que les actions présentées par le DSCE n’intègre pas les actions à mener

pour orienter les variables démographiques vers un niveau pouvant garantir

l’atteinte effective de l’émergence.

Dès lors la question essentielle à laquelle il faut essayer de répondre est de savoir « comment devront évoluer les différents indicateurs démographiques afin d’accompagner le Cameroun dans la voie de l’émergence à l’horizon 2035 ? »

Analyse du professeur Viviane Ondoua Biwole de son dernier ouvrage

Les analyses troublantes et les trajectoires des 100 femmes de l’émergence du Cameroun.

Le Cameroun est construit sur une mosaïque ethnique et linguistique sur laquelle se superposent d’autres facteurs de divergence (religion, politique, corporation, etc.). La construction d’un Etat – Nation sur cette hétérogénéité s’est souvent heurtée à certaines forces centrifuges et à des velléités de replis identitaires. Malgré les progrès réalisés en la matière, la consolidation des acquis en matière d’intégration nationale, de paix, de justice, de cohésion sociale et de démocratisation demeure un défi.

Au niveau politique en particulier, la consolidation du processus démocratique pose l’enjeu de l’existence d’un Etat de droit, de la promotion et du respect des libertés individuelles et collectives, de la séparation des pouvoirs, de l’émergence d’une société civile forte et responsable et de la participation de tous les segments de la société à la gestion de la cité.

Au Cameroun, la plupart des formations politiques investissent à peine 30% de femmes sur leurs listes lors des scrutins locaux. Elections Cameroon, l’organe qui organise les élections, a dû prendre des décisions considérées comme une jurisprudence.

Seulement 61 femmes sur 180 députés siègent à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale affiche désormais complet. Avec le résultat des législatives partielles, des 11 circonscriptions dans la zone anglophone, le 22 mars 2020. On note une hausse des femmes députés par rapport à la législature antérieure. De cette 10ème législature, on dénombre 61 femmes députés, soit 4 de plus que la législature antérieure. Les élues femmes dépassent alors les tiers des députés de la chambre basse (61/180).

Pour aller dans le sens des textes internationaux ratifiés par le Cameroun. Très loin de la vingtaine d’élues de la 8ème législature idem pour la 6ème entre 1997 et 2002 quand on comptait à peine une dizaine au sein de l’hémicycle. Cette hausse n’est pas fortuite, cela s’explique par le nouvel environnement juridique et politique qui encadre les élections dans notre pays. Notamment au cours des deux dernières législatures.

Pour ONU Femmes, le Cameroun peut améliorer ces statistiques lors des prochains scrutins locaux. L’organisme onusien suggère une approche incitative passant par les médias pour plus de participation de femmes au processus électoral.

« Les médias ont un rôle clé à jouer en matière de façonnement de la société et des ressources du genre et nous souhaitons que les médias locaux intègrent la dimension genre dans leur profession et reporter équitablement sur les processus électoraux », a expliqué Jalal Hial, représentante adjointe d’ONU Femmes au Cameroun.

Le Cameroun est signataire de la déclaration de Beijing de 1995, dans laquelle l’égalité des genres est envisagée dans tous les domaines de la vie.

Pour Delphine Nana, directrice du Centre féminin pour la promotion du développement, pense que « si les femmes décident de plébisciter une candidature, étant donné qu’elles avoisinent 55% de la population camerounaise, elles le feraient sans qu’il y’ait des plaidoyers ».

Mais d’après elle, « les femmes elles-mêmes ne prennent pas leur rôle au sérieux et ne sont pas conscientes du rôle aussi important qu’elles devraient assurer ».

Les statistiques de la représentativité des femmes aux sphères de pouvoir nous interpellent : dans les exécutifs des collectivités territoriales décentralisées révèlent que les femmes représentent seulement 9,11% (35 sur 384) ; soit 35 maires sur 360, 0 femme sur 14 mairies de villes, 0 femmes sur 10 présidents de régions. Dans le département du Mfoundi, le siège des institutions politique, l’on note 0 femmes sur les 7 maries ; dans la capitale économique à Douala : 01 femme sur 6 maires. Au plan administratif nous avons 0 femme gouverneur sur 10, 11 femmes ministres sur 65 (soit environ 17%), une seule est secrétaire de Région (10%). Les statistiques des femmes DG et PCA croissent très lentement : sur cinquante (50) entreprises publiques recensées par le Comité Technique de Réhabilitation, l’on dénombre 22% de femmes Président de Conseil d’administration, 16% de femmes Directrices générales (DG) et 5% de femmes Directrices générales adjointes (DGA). Les statistiques des femmes au parlement (chambre haute et chambre basse) révèlent une légère augmentation de 31% à la dernière mandature à 33% en 2018 à l’assemblée nationale et 26% au Sénat, loin de l’égalité tant souhaitée.

Si ces constats ne sont pas une exclusivité camerounaise, elles se joignent aux marginalisations mondiales et affaiblissent le niveau de représentativité des femmes dans les espaces de pouvoir. En effet, une entreprise seulement sur 3 est détenue par une femme dans le monde. Cette réalité cache une très grande dispersion : 18% en Asie du Sud, en Afrique Subsaharienne il est de 29% et 50% en Amérique du Nord et au Caraïbes, la Corée du Sud affichant le taux le plus faible de femmes dirigeantes.

Quelle que soit la raison évoquée, il apparaît une marginalisation des femmes au sein des appareils politiques, économiques et sociaux stratégiques. Elle prend plusieurs formes au Cameroun,: l’invisibilité numérique dans les sphères de pouvoir, la faible mobilité pour celles qui existent aux niveaux stratégiques et confinement à des postes moins stratégiques ou symboliquement marginaux. En ce qui concerne le milieu des affaires ou la société civile, les femmes font également face à plusieurs discriminations sournoises en rapport avec les alliances « viriles » et des exigences coquines. Cette réalité contraste pourtant avec les engagements des dirigeants politiques à l’échelle nationale ou continentale.

Engagements du Président de la République du Cameroun

Au plan national, Le Président Paul Biya a pris plusieurs engagements :

« Je m’engage à faire de l’égalité entre les droits de l’homme et des droits de la femme une réalité » (Biya, discours de campagne à l’élection de 1997).

Révélations faites par certaines femmes pendant les entretiens. Dans ce cadre, le phénomène de harcèlement sexuel et moral semble d’une ampleur importante ; ce qui, du point de vue de certaines femmes, pourrait justifier le faible engouement des femmes à s’engager à « briser le plafond de verre ».

« L’amélioration de la condition féminine et en particulier une meilleure représentation de la femme dans nos institutions et notre administration resteront au premier plan de nos préoccupations » (Biya, Monatélé le 5 octobre 2004).

« Et je dois dire que je compte sur la participation de tous et de chacun, notamment des jeunes et des femmes, pour impulser la Nouvelle Dynamique dans tous les secteurs d’activités, pour mener à bien la mission qui m’a été confiée ». (Biya, prestation de serment devant l’assemblée nationale, 03 novembre 2011).

« Mieux que par le passé, nous devons accorder aux femmes et aux jeunes une juste place dans la société, non seulement au regard de leur poids démographique, mais aussi en considération de l’énergie dont ils sont porteurs. A cet effet, je m’engage à accélérer le processus d’institutionnalisation de la parité hommes-femmes …» (Biya, profession de foi élections présidentielles de 2011 réitérée en 2018).

Le Président de la République affirmait en 2011 lors de la campagne mondiale dénommée « He to She » des Nations Unies que « Nous souhaitons plus de femmes dans les parlements et comme décideurs, car c’est une question d’équité et de respect du genre. L’égal accès des femmes aux postes de décision et la lutte contre toutes les formes de e discrimination sexiste participe indéniablement à la construction d’une société humaine plus ouverte et juste ».

En plus de ces engagements, il faut noter l’implication de l’épouse du Chef de l’État, la première dame Chantal Biya qui, en 2013 a octroyé 500 000 à toutes les femmes candidates (tête de liste) aux élections municipales.

Déclarations des Chefs d’États et de Gouvernements africains

Au plan continental, l’année 2015 a été déclarée par les chefs d’États et de Gouvernements de l’Union africaine comme « année de l’autonomisation des femmes et le développement de l’Afrique vers la réalisation de l’Agenda 2063 ». L’année 2016 a été consacrée l’année des droits de l’homme, avec un accent sur les droits des femmes. Plus tôt en 1997, les États Membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) ont adopté une déclaration sur les femmes et le développement qui imposait à chaque pays de parvenir à une représentation féminine d’au moins 30 % dans les postes à responsabilité à 2005. Bien que seuls trois pays aient atteint l’objectif fixé par la CDAA, 20 % en moyenne des députés de la région sont des femmes. Très peu d’exemples similaires sont observables dans les pays africains. L’Afrique s’est par ailleurs dotée de plusieurs plans de développement à long et court termes, notamment le Plan d’action de Lagos et le Traité d’Abuja, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et la Décennie de la femme africaine (2010-2020).

A la conférence organisée par l’Institut Français de Yaoundé le 8 mars 2021, la Présidente du parti politique CPP Kah Wallah nous faisait remarquer que cet engagement a été pris par le Président de la République à la suite des revendications des femmes de son part politique. Elles sont alors obtenu une représentation de 30% dans toutes les instances politiques du RDPC. Cet engagement a d’ailleurs permis aux autres partis politiques de se donner de quotas des femmes. C’est ainsi qu’au SDF par exemple le quota est de 25%.

C’est une action peu connue et qui nous a été révélée pendant nos entretiens avec les femmes rencontrées pour le présent ouvrage féminine d’au moins 30 % dans les postes à responsabilité à 2005. Bien que seuls trois pays aient atteint l’objectif fixé par la CDAA, 20 % en moyenne des députés de la région sont des femmes. Très peu d’exemples similaires sont observables dans les pays africains. L’Afrique s’est par ailleurs dotée de plusieurs plans de développement à long et court termes, notamment le Plan d’action de Lagos et le Traité d’Abuja, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et la Décennie de la femme africaine (2010-2020).

Face au plafond de verre résistant, les femmes africaines se déploient de plus en plus recours dans les structures et initiatives extra-gouvernementales et parlementaires, à l’instar des Nations Unies, l’union africaine et au sein des plateformes sous régionales dans le but d’accroitre la portée et l’efficacité de leurs actions.

Intérêt de la présente analyse

Mon intérêt ici n’est pas d’égrener le chapelet des causes du constat de la sous représentativité des femmes assimilable à un coup d’état sexué, mais de présenter au Président de la République du Cameroun et à la communauté nationale, des profils des femmes dont la contribution à l’émergence serait un atout indéniable à l’augmentation des points de croissance du PIB.

Nous nous sommes intéressés aux femmes influentes dans 05 domaines différents : le secteur public, le secteur privé, le domaine politique, le secteur diplomatique et des organisations internationales et la société civile. Les critères d’influence retenus ici sont entre autres : avoir le pied à l’étrier pour certaines (pouvoir légitime conféré par une nomination du Président de la République), avoir impacté dans les secteurs privé, politique, diplomatique et de la société civile pour d’autres. L’influence ici a donc un caractère factuel et actuel.

Les femmes influentes sont des personnes à des positions de pouvoir dont l’impact est actuel.

Il s’agit alors d’un pouvoir limité dans l’espace et dans le temps. Elles posent des actions qui impactent sur les autres ou sur le cours des choses. Il s’agit des femmes influentes que j’ai appris à connaître grâce à leur présence aux postes de pouvoir (ministres, PCA, DG, SG, diplomates), grâce aux études réalisées sur le sujet (le leadership féminin réalisé par le BIT et le GICAM), à la faveur du classement FORBES, à la lecture de leurs pages LinkedIn et de certains articles de presse disponibles en ligne. La référence à ces espaces se réfère à la fenêtre de Johari (1955) et notamment à l’aire publique « connu de soi et connu des autres ». L’aire cachée « connu de soi et inconnu des autres » ou l’aire aveugle « connu des autres et inconnu de soi » ou encore l’aire inconnue « inconnu de soi et inconnu des autres » ne sont pas explorées. Nous partons de l’hypothèse que chaque femme sélectionne les informations qu’elle décide de rendre public participant ainsi à une bonne connaissance de ses réalisations.

Une méthodologie en trois (03) étapes a été retenue : (1) collecter les données dans les magazines et sur internet, (2) actualisation les informations collectées auprès des personnes concernées au travers d’un entretien en présentiel, par téléphone ou en ligne, (3) analyse des informations collectées. La méthode d’échantillonnage raisonnée utilisée pour identifier les 100 femmes ne prédispose pas à faire une inférence statistique ; ce n’est pas l’objectif du travail. Toutefois, les grandes tendances qui se dégagent des analyses alertent quant à l’existence de certains phénomènes qui ne sont pas dénués d’importance.

L’échantillon des 100 femmes retenues révèlent des analyses troublantes.

Elles sont présentées ci-dessous à travers trois (03) points : la représentation régionale des femmes dans l’échantillon global et par catégorie (1), l’analyse des compétences disponibles au regard de la formation académique et/ou professionnelle (2), l’analyse spécifique des femmes ingénieures et des femmes ministres (3). Les femmes ingénieures représentent un profil utile pour la transformation structurelle ; option au cœur de la SND30.

Analyse de la représentation régionale : prédominance du Centre, l’Ouest et du Littoral

Au Cameroun et principalement dans les concours administratifs d’entrée à la fonction publique, il existe un outil d’équilibre régional. Bien qu’il ne soit pas une obligation pour les nominations et l’exercice dans les professions libérales, il nous a semblé opportun d’apprécier la représentation régionale des 100 femmes influentes de notre échantillon. Cette analyse s’est faite à deux niveaux. Premièrement au plan global et secondairement dans chacune des cinq catégories retenues.

Représentation régionale pour l’échantillon global

L’équilibre régional est un outil de gouvernance utilisé dans l’espace administratif camerounais. Au départ, il était une pratique informelle. Il a été par la suite consacré par le décret No 82/407 du 7 septembre 1982 qui institue les quotas par région dans les concours, les recrutements à la Fonction publique et dans les grandes écoles. L’objectif est d’assurer l’implication de toutes les communautés du pays dans le jeu politico-administratif afin de minorer toute tendance centrifuge. Alors que ce décret ciblait les concours administratifs, il s’est très vite adapté dans la pratique des nominations aux postes de gestion dans l’administration publique. Ce glissement est facilité par le principe subjectif du pouvoir discrétionnaire et, dans ce cas, il peut être utilisé pour assurer une discrimination positive à l’avantage des femmes. C’est dans cette perspective que les analyses ci-dessous trouvent leur pertinence.

Dans le principe, l’usage de l’équilibre régional ne discrimine pas les hommes et les femmes. L’analyse des profils des femmes retenues ici présente donc un biais bien qu’il révèle des tendances dignes d’intérêt. L’analyse retient la région d’origine des concernées et non celle de leurs époux, pour celles qui sont mariées.

L’on observe une forte représentation de la Région du Centre avec 25%, suivi de l’Ouest avec 21%, du Littoral 13% et du Sud-Ouest 12%. La cinquième place est occupée de manière égalitaire par 02 régions à savoir : Nord-Ouest et Sud avec chacun 10%. Quant aux dernières places, elles sont consacrées à 02 régions notamment l’Extrême Nord 2% et l’Adamaoua 1%. L’une des satisfactions de cette analyse est que toutes régions sont représentées dans l’échantillon des 100 femmes. Il convient de découvrir les réalités de leur représentation par catégorie.

Représentation régionale par catégorie

Il s’agit des femmes de l’administration publique, des femmes politiques, des femmes du secteur privé, des femmes diplomates et des organisations Internationales ainsi que des femmes de la société civile.

Femmes dans l’administration publique

La figure ci-dessous présente le quota régional des femmes de l’administration publique. Il s’agit des femmes ministres, PCA, DG, DGA et Secrétaire Générales de ministères et des universités.

Quelques constats s’imposent : au nombre de 11 sur 65 soit (environ 17%), la durée moyenne des femmes ministres au poste est de 10 ans. Au Cameroun, les femmes ministres ne bénéficient pas de la mobilité que connaissent les hommes. On constate que les femmes ministres stagnent sur place et n’ont pas toujours l’opportunité d’accroitre leur apprentissage par le biais de la mobilité. Quand elles sont nommées, elles restent au même poste jusqu’à leur sortie du Gouvernement. Aucune n’a encore connu plus d’un poste de ministre.

Globalement, les femmes sont peu actives comme leaders de partis politiques. Les mécanismes internes à chaque parti semblent également les éloigner des postes électifs (députés, Maires, Président de Région).

Par Viviane Ondoua Biwole et Tinno Bang Mbang

Regard Sur l’Afrique

Discussion à propos du post